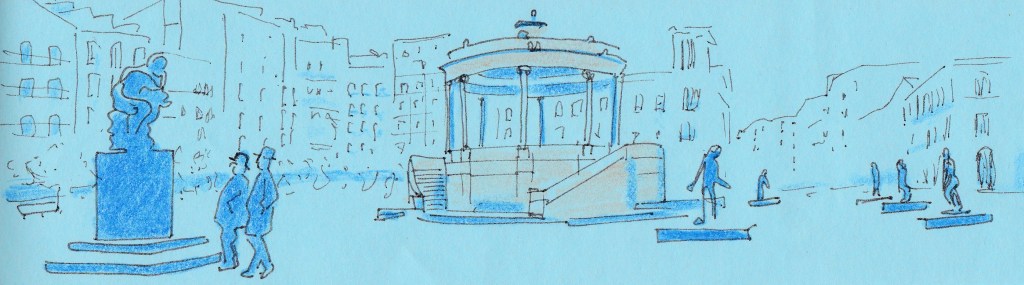

Don Hugo: ¿Don Víctor, qué tendrá el aire de esta ciudad que ha dado tantos artistas geniales?… ¿Usted cree que mi inhalación pulmonar de este venticello toscano está mejorando siquiera un poquitín mis trazos?

Don Víctor: Va usted bien, don Hugo, aunque lo que tenemos a la vista, es difícil emularlo.

Don Hugo: Ayer releí a Vasari y tiene un párrafo que le deja a uno anonadado: «Que haya podido Florencia producir en la misma época a Filippo Lippi, Donatello, Ghiberti, Uccello y Masaccio, todos ellos excelentísimos en su género…»

Don Víctor: ¡Qué barbaridad… qué tiempos!

Don Hugo: ¿Solamente qué tiempos?… Diga usted también ¡qué ciudad! ¿Dónde como en ella se prodigaba una crítica tan libre, tal insatisfacción ante lo meramente bueno, semejante afán de superación y esa búsqueda ansiosa de lo mejor y de lo más bello?

Don Víctor: La emulación entre aquellos genios llegó a ser tan exacerbada que no faltaron envenenamientos ni cuchilladas.

Don Hugo: Sí, Torrigiano le rompió la nariz a Buonarroti de un puñetazo.

Don Víctor: Pero más que en ninguna otra parte esta febril emulación residió en la especulación sobre la perspectiva, la gentileza en el rostro y en el porte de las figuras, la nobleza de las arquitecturas, la belleza de los colores, la armonía del conjunto y la excelencia de los temas.

Don Hugo: Me está poniendo usted un programa muy difícil…

Don Víctor: El caso es que va a tener usted razón, don Hugo, con esto de la brisa. Siento un cosquilleo en la yema de los dedos que, vamos, ¿no tendrá usted otro lienzo de sobra para mí?