Don Víctor: Antes, allá todo era cíclico y la existencia se acompasaba a las estaciones… Había una expectación ante la llegada de las grandes tareas agrícolas, el paso de los segadores y esquiladores que venían de fuera o la vuelta de aquéllos que habían partido a otras comarcas, la despedida de los rebaños, ¡las cosechas!, las fiestas del santo patrón…

Don Hugo: El campo estaba lleno de gente. Pocos ancianos y muchos chiquillos…

Don Víctor: Es lo que siento ahora cuando paso unos días en el campo: siempre tengo ganas de ir, pero pronto me embarga la tristeza y ando pendiente de cuándo vuelven ustedes a Madrid para pedirle a Julita que regresemos nosotros también.

Don Hugo: Le comprendo a usted perfectamente, don Víctor. Yo siento, al volver al Foro, una efervescencia que casi ni me deja respirar. En cambio, en el campo, es como si el ciclo natural se hubiera estancado o ya no quedara quien le hiciera caso.

Don Víctor: Ahora es como si el pueblo fuera una colonia de ancianos… como si la rueda de la aceña hubiera dejado de girar por falta de caudal y poco a poco fuera desdentándose y criando musgo…

Don Hugo: Casi no había reparado en esta sensación hasta que me la señaló usted. Por el contrario, siento que la ciudad nos comunica su vitalidad, como si la nuestra no menguara.

Don Víctor: Es que la ciudad siempre progresa, ella misma constituye su propio impulso y su propio movimiento. Se deshace y reconstruye continuamente. Cambia para no volver a ser nunca igual. Crece.

Don Hugo: Lástima, don Víctor, que se perdiera usted -¡por estar precisamente en el campo!- la conferencia del doctor Mata en el ateneo. Allí dejó bien claro el concepto de “cronotopo”.

Don Víctor: ¿Habló de Bajtín?

Don Hugo: No, de la ciudad: que si primero estuvo consagrada y encomendada a la tutela de una divinidad; que después a la del príncipe que la engrandece, haciendo de ella el escenario de su gloria; y, al final, destronado éste, la propia ciudad se erige ella misma en diosa ante la que no cabe sino someterse.

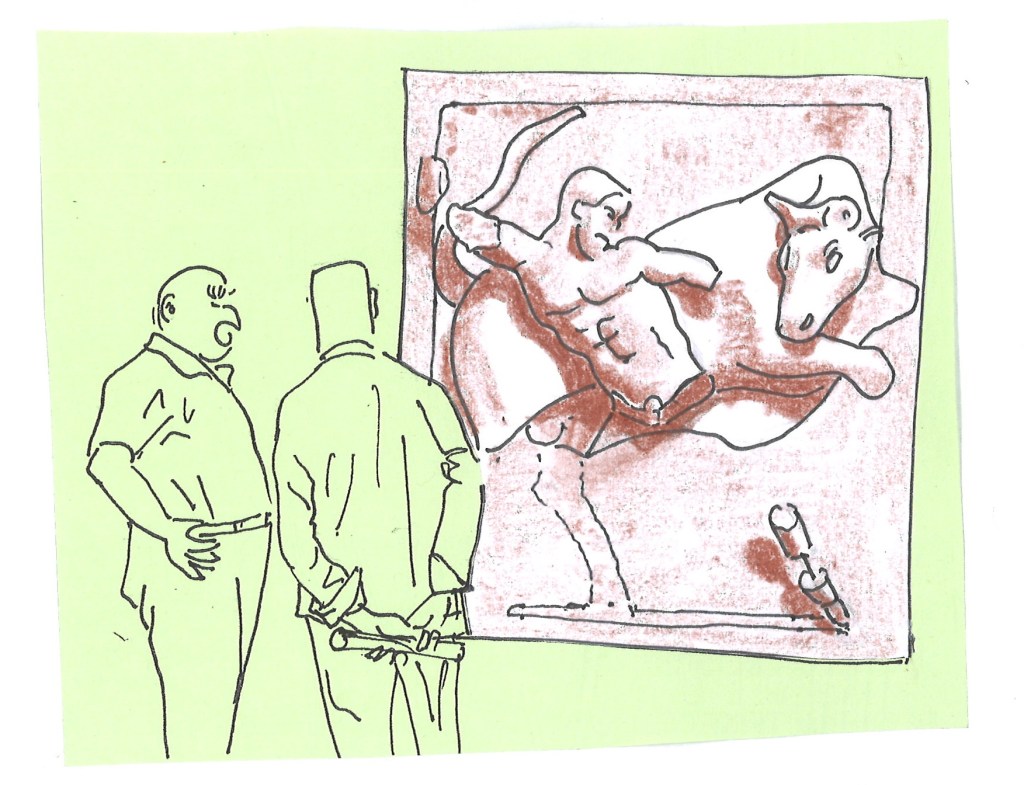

Don Víctor: Nada, don Hugo, que Perséfone se nos ha quedado en los Infiernos y ya no quiere asomarse más a los campos, ni siquiera en primavera.

Don Hugo: La tía se nos ha apoltronado en esa residencia de mayores que dirige el vejestorio de Hades… Pues digo yo, don Víctor, ¡que habrá que hacer algo!