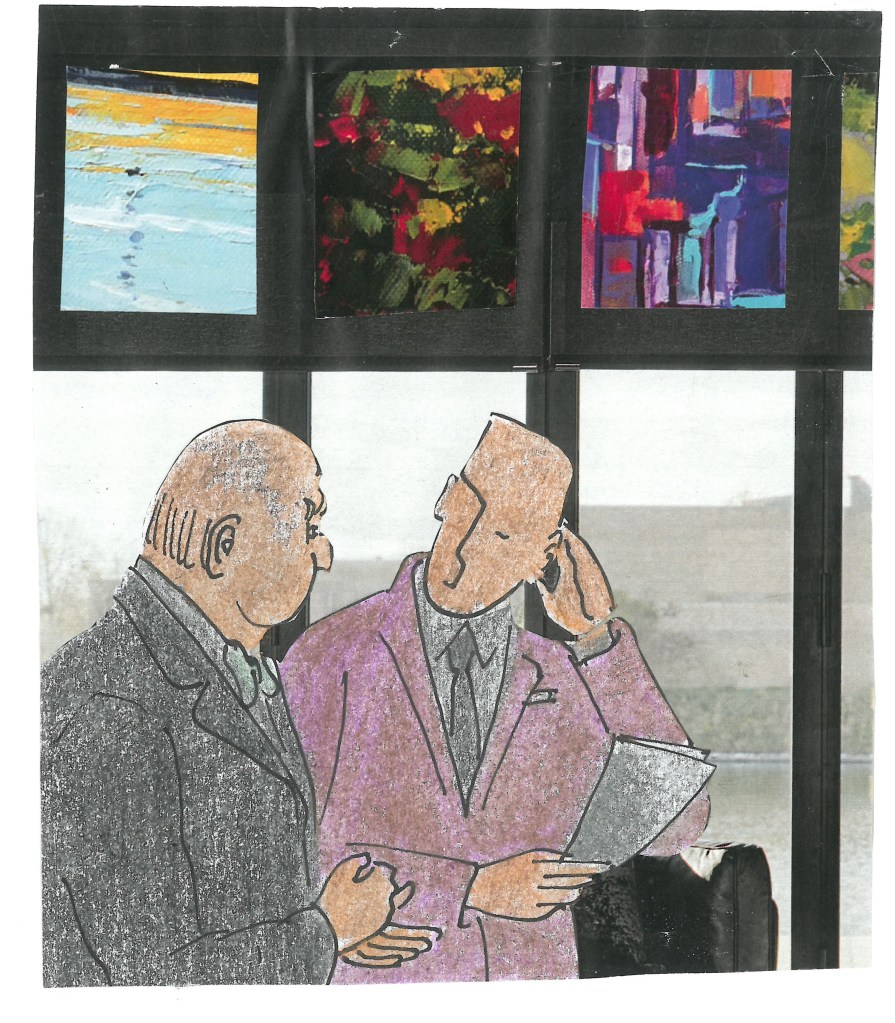

Don Víctor: Infantilización de la sociedad, adoctrinamiento acrítico de los ciudadanos, fanatización de las masas…

Don Hugo: ¿Kim Jong Un?

Don Hugo: … propaganda mentirosa, machaconamente repetitiva y manipuladora, control de los medios de comunicación y proliferación de sicofantes…

Don Hugo: ¿Goebbels y su amo Adolf Hitler?

Don Víctor: … hostigamiento al pensamiento crítico y censura…

Don Hugo: ¿Nicolás I de Rusia?

Don Víctor: … anatemización de los disidentes, a los que se excluye y condena a la muerte civil…

Don Hugo: ¿Stalin?

Don Víctor: … imposición de un falso relato histórico que justifique todos los actos del gobierno…

Don Hugo: ¿Evo Morales?

Don Víctor: … cultivo de un victimismo propiciador de abusos y quebrantamientos del orden constitucional…

Don Hugo: ¿Nicolás Maduro?

Don Víctor: … amenazas a todos cuantos se opongan, desde la judicatura, prensa, partidos rivales, intelectuales y artistas díscolos…

Don Víctor: ¿Robespierre?

Don Víctor: … invasión de todos los órganos del Estado desde el ejecutivo…

Don Hugo: ¿Napoleón III?

Don Víctor: … nepotismo sistemático…

Don Hugo: ¿Daniel Ortega, el de Nicaragua?

Don Víctor: … venta y liquidación del país a cambio de prolongar la autocracia…

Don Hugo: ¿Godoy y su juguete Carlos IV?

Don Víctor: … culto a la personalidad y endiosamiento…

Don Hugo: ¿Mussolini?

Don Víctor: … y para suavizarlo todo con efluvios beatíficos, una corte de tiralevitas y turiferarios…

Don Hugo: ¿El caudillo Franco?

Don Víctor: Ni Franco, ni Mussolini, ni Stalin, ni Napoleón III, ni Goebbels ni todos los otros…

Don Hugo: Ya comprendo porqué me ha traído usted al templo del parlamentarismo español, pidiéndome que viniera de luto. ¡Acabáramos!… ¡el retrato del doctor Pedro Sánchez!