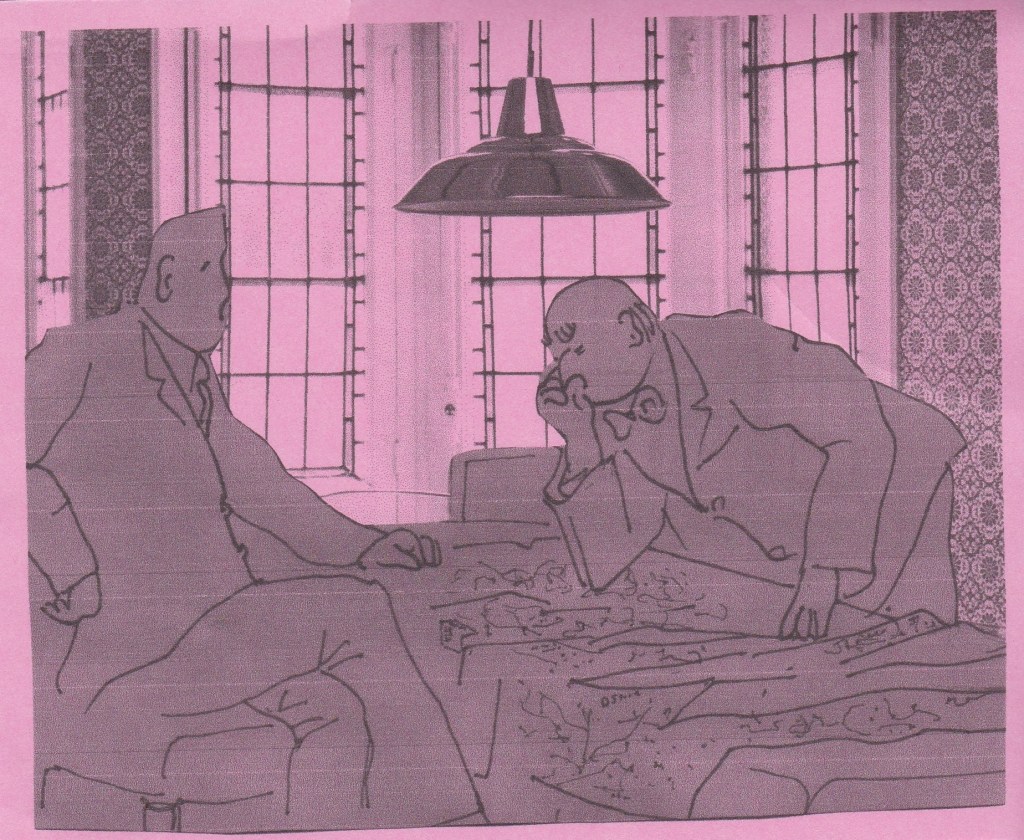

Don Víctor: «Estos, Fabio, ¡ay dolor! que ves ahora / Campos de soledad, mustio collado,/ Fueron un tiempo Itálica famosa…»

Don Hugo: Sí, y luego que si la «lastimosa reliquia» y que si «sólo quedan memorias funerales» y que «de todo apenas quedan las señales» y que si «a su gran pesadumbre se rindieron» y que al final, como ocurre siempre en España, todo lo invade el «amarillo jaramago»….no, si ya le veo venir, don Víctor. ¡Y cuánta razón no llevará usted una vez más!

Don Víctor: ¡Cuántas veces, don Hugo, nos habremos creído los españoles que ya se había acabado de una vez con el caciquismo!

Don Hugo: Desengañémonos, don Víctor, que el caciquismo es como Frégoli, que a cada momento vuelve con un disfraz nuevo.

Don Víctor: ¿De lagarterana quizá?

Don Hugo: Va usted bien… últimamente de comunidad autónoma. Coloque usted a sus nepotes y búsquese unos cientos más, creando una red de intereses a costa del flamante presupuesto transferido…

Don Víctor: ¡Cuántas más transferencias, mejor servicio al ciudadano!

Don Hugo: … láncese usted, alegremente, a construir y construir… débale a todos los bancos y gane usted así poderosos valedores.

Don Víctor: Con semejante auge, qué contento va a estar el pueblo: trabajo y especulación al alcance de todos los españoles.

Don Hugo: Perdone usted: ¡sólo de los de nuestra autonomía!

Don Víctor: Y cuando no quede más leña que quemar, quéjese usted de Madrid…

Don Hugo: … que Madrid ya se quejará de la Merkel… ¿Por qué Boadella no habrá sacado un montaje de «Los caciques» de Arniches?

Don Víctor: Demasiado fácil, ¿qué podría aportar aquí don Albert?

Don Hugo: Hay una frase de don Julián, el médico rural, aquel tan raro por ser honrado y discreto, que no tiene desperdicio: «un caciquismo que despoja, aniquila, envilece… que vive agarrado a estos pueblos como la hiedra a las ruinas.»

Don Víctor: Pues sí que va a tener usted razón, don Hugo, con lo de Boadella: ¿por qué no fantasear sobre el arte quimérico de construir ruinas modernas, monumentales espejismos arquitectónicos que nunca se utilizarán: el Hospital Oncológico de Villaviciosa de Odón, la Ciudad del Circo en Alcorcón, el aeropuerto de Ciudad Real, el de Castellón, el Museo…

Don Hugo: Des châteaux en Espagne!